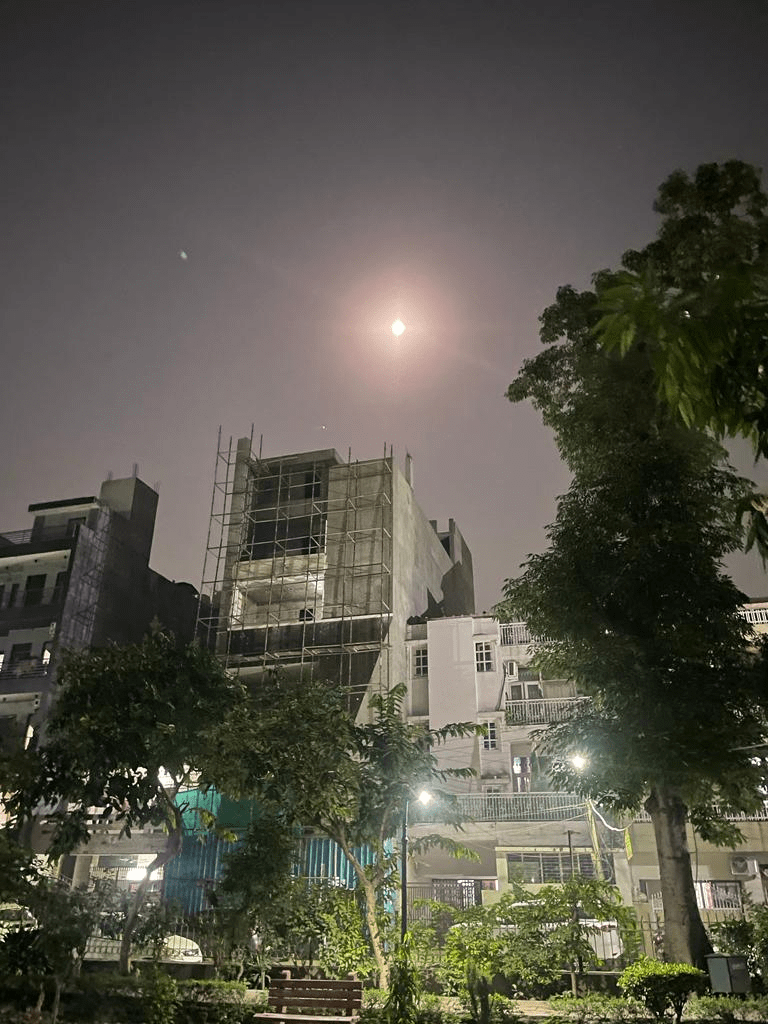

देखा था मैंने स्वप्न कि रात्रि,

के नभ में तुम ज्यों चंद्र की निर्मल धारा हो।

शीतल किरणों -सी तरुणाई

पूर्ण स्वरूप न भी तो क्या

है अपूर्णता में भी तुम्हारी सुघराई।

तुम थे कोई उज्ज्वल देव-काया,

ज्योत्सना की फैली घनी छाया।

पक्षों के घटने-बढ़ने से भी

जिसकी न मलिन होती आभा।

रात्रि के गहन अंधियारे को

तुम थे भेदता हुआ एक बिंदु कोई, जो धरती को

गले लगाता था।

आशा का कोई धुंधला-सा संबल

हर सूने पथ का उजियारा था।

पर, मेरे सुंदर स्वप्नों का वह चंद्र

स्वप्नों तक ही क्या सीमित था ?

अनगिनत कल्पना के खंडित स्वप्न

संबल पाने के विफल प्रयत्न

सब मोह हुए ज्यों छिन्न-छिन्न

सहसा तुम्हें धरती पर पाकर

विरक्त हुए सब राग-रंग।

हैं तुममें भी अपने विकार

संदेहों की काली छाया जिनसे

तुम पर बनते हैं दाग।

यूँ घटना-बढ़ना भी स्वरूप का

कैसे माना जाये महान?

तुम में भी तो हैं दुर्बलताएँ

व्यक्तित्व की अपनी सीमाएं।

जिस धवल ज्योत्सना को है पहना

वह आभूषण भी सूरज की उधारी है।

उदित होते ही उसके, तुम कांतिहीन

तुम रक्तहीन , मलीन, निस्तेज पड़ जाते हो।

फिर तुमसे सम्मोहन कैसा ?

यह अंतहीन अनंत आकर्षण कैसा ?

धरती पर सहसा तुम्हें पाकर

यह मंत्रमुग्धता टूटी है।

द्युतिमान तुम्हारे प्रभामंडल की

मेरी कपोल कल्पनाएँ सब

ही तो झूठी हैं।

शाश्वतता तुम्हारी गगन में ही है

सब आकर्षण बस इस दूरी में है

मेरे कौतूहल का आश्रय तुम

मुझसे दूर बने रहना

चाँद तुम नभ में ही रहना।

Leave a comment