आज जब यूं ही साहिर लुधियानवी की नज़्मों को पढ़ रही थी तो उनकी लिखी एक खूबसूरत नज़्म सामने आ गयी- “किसी को उदास देखकर”। पढ़ते हुए ऐसा लगा मानो फ़ैज़- अहमद- फ़ैज़ जो भाव अपनी मशहूर नज़्म “मुझसे पहली सी मुहब्बत मेरे महबूब न मांग ” में उठाते हैं , कुछ कमोबेश उन्हीं संदर्भों में साहिर भी अपनी इस नज़्म में उठा रहे हैं। इन दोनों ही नज़्म में ये शायर पहले अपने इश्क़ का ज़िक्र करते हुए अपने प्रेमी की बेपनाह मुहब्बत का स्मरण करते हैं। साहिर जहां अपने प्रेयसी के उदास होने की वजह मात्र से दुखी नज़र आते हैं तो वहीं फ़ैज़ अपनी प्रिय के सौन्दर्य और उसके प्रति अपने असीम आकर्षण का ज़िक्र करते हैं । परंतु इन दोनों ही नज़्म में ये शायर प्रेम और उसके विरह की कल्पना से भले ही पीड़ित दिखते हों, उनकी असल समस्या अंततः पूरी मानवता की पीड़ा में परिवर्तित हो जाती है।

पढ़ कर बहुत ही आश्चर्य भी हुआ कि कैसे विभाजन की आँधी से उभरे दो मुल्क़ और उनके दो सबसे चर्चित शायर/कवि अपनी रचना के माध्यम से एक ओर जहां प्रेम की , विरह की पीड़ा को शब्दों में बांध रहे हैं तो साथ- ही- साथ अपने समय और समाज की तल्ख़ सच्चाईयों से भी मुखातिब हो रहे हैं । और इस प्रकार प्रेम के ये अनूठे शायर अंतत: मानवता और इंसानी संघर्षों को बेहद ही दुख और आक्रोश के साथ अपनी रचना में वाणी देते हैं।

साहिर और फ़ैज़ , दोनों ही अपने समय और युग की लहरों पर खेल कर बड़े हुए थे और इसीलिए 1950-60, का वह दशक जब मज़दूर संगठनों और वर्कर्स यूनियनों के कारनामों की चर्चा हर अख़बार करता था , तो ये शायर भी अपने तरक्की- पसंद खयालातों के साथ अपनी लेखनी में मानवता के संघर्षों को उठा रहे थे। पर सबसे अधिक हैरान कर देने वाली समानता जो देखने को मिलती है वह यह है कि कैसे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान , समाज के इन तथाकथित निम्न वर्गों की स्थितियाँ कमोबेश एक सी थी, इनके साथ होने वाले अन्याय एक से थे और उच्च वर्गों की इनके प्रति संवेदनहीनता भी बिलकुल एक-सी थी।

अपनी उक्त रचना में हम देखते हैं कि कैसे साहिर अपनी प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि :

“मगर तुम्हारी मसर्रत मिटा नहीं सकता

मैं खुद को मौत के हाथों में सौंप सकता हूं

मगर ये बार-ए-मसाइब उठा नहीं सकता

तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम हैं मुझे

नजात जिन से मैं इक लहजा पा नहीं सकता”

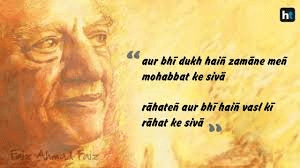

और वहीं पाकिस्तान की जेलों में बंद फ़ैज़ भी लिखते हुए कमोबेश यही भाव प्रस्तुत करते हैं:

“और भी दुख हैं ज़माने में मुहब्बत के सिवा

राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा”

साहिर और फ़ैज़ दोनों ही अपने समाज और समय के नग्न यथार्थ पर अपनी पैनी निगाह रखते हुए समाज के सबसे वंचित तबकों के दुखों और उन पर होने वाले ज़ुल्मों को दिखलाते हैं । साहिर अपनी इसी नज़्म में कहते हैं:

“हर एक गाम पे भूखे भिखारियों की सदा

हर एक घर में है अफ़्लास और भूख का शोर

हर एक सम्त ये इंसानियत की आह-ओ-बुका

ये कार-खानों में लोहे का शोर-ओ-गुल जिसमें

है दफ़्न लाखों गरीबों की रूह का नग़्मा “

इसी नज़्म में आगे बढ़ते हुए साहिर कहते हैं:

“ये झोपड़ों में गरीबों के बे-कफन लाशें

ये माल-रोड पे कारों की रेल-पेल का शोर

ये पटरियों पे गरीबों के जर्द-रू बच्चे “

फ़ैज़ भी अपनी नज़्म “मुझसे पहली-सी मुहब्बत मेरे महबूब न मांग” में अपनी सोद्देश्य कविता द्वारा इंसानी प्रेम के सामने पूरी मानवता से प्रेम करने को तरजीह देते हैं और उनकी यह मानव-केन्द्रीयता उन्हे सिर्फ एक विशेष कालखंड और स्थान का कवि नहीं बल्कि कालजयी और सार्वदेशिक बना देती है। फ़ैज़ समाज के उन मज़लूमों और बेसहारों पर अपनी संवेदना स्थापित करते हुए लिखते हैं:

“ख़ाक में लिबड़े हुए, ख़ून में नहलाये हुए

जिस्म निकले हुए अमराज़ के तन्नूरों से

पीप बहती हुयी गलते हुए नासूरों से

लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजे

अब भी दिलकश है तिरा हुस्न मगर क्या कीजे “

और सबसे अधिक आकर्षित करने वाली जो बात इन दोनों शायरों की इन दो रचना में दिख पड़ती है , वो है- स्त्रियों की पुरुष सत्तात्मक समाज में एक वस्तु मात्र बन कर रह जाने की अभिशप्त नियति का मर्मस्पर्शी उदघाटन। हम देख सकते हैं कि कैसे साहिर अपनी नज़्म में इस यथार्थ से अपने पाठकों से रु-ब-रु करवाते हैं :

“गली गली में ये बिकते हुए जवां चेहरे

* * * * * * * * * * * * खरीदी जाती हैं उठती जवानियां जिन की”

ओ वहीं फ़ैज़ भी ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि

“जा-ब-जा बिकते हुए कूचा-ओ-बाज़ार में जिस्म”

पर सवाल क्या सिर्फ इन दोनों शायरों की संवेदनशीलता का है ? या फिर यूं कहें कि क्या दोनों ही शायर क्या सिर्फ अपने तरक्की-पसंद या Progressive विचारों के वशीभूत होकर इस प्रकार की रचना कर रहे थे ? मेरी दृष्टि में – नहीं ।

ये दोनों ही शायर विभाजन के उस दु:स्वप्न को जीकर आए थे और इसीलिए मानवीय नृशंश्ता के चरम रूप को बड़े ही नजदीक से देखा था। ऐसे में ये दोनों ही मानवता के समर्थक के रूप में ज्यादा नज़र आते हैं जिसे हम अंग्रेज़ी में devout humanist कह सकते हैं। नए राष्ट्रों की संकल्पना उन दिनों भविष्य में दोनों ही मुल्कों में आने वाले अच्छे दिनों के वादे के साथ की गयी थी। पर विभाजन के पश्चात भी इंसानी नस्ल के दुख और उनके आत्मा पर पड़ने वाले घाव एक से ही तो थे , इसमें तो किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं हुआ था। इसमें तो किसी भी तरह की कटौती नहीं हो पायी थी।

फिर कैसे मानवता को सबसे अहम मानने वाले ये कवि अपने समय के तल्ख यथार्थ को भुला कर एक रोमानी और स्वप्नों की दुनियाँ में जी सकते थे ? और इसीलिए इन दोनों ही रचनाओं के कवि भले ही सरहद के दो पार खड़े हों, पर इन्सानों के कष्ट को, उसकी पूरी संवेदना के साथ ग्रहण कर पा रहे थे तथा सत्ता और सियासतों द्वारा खड़ी की गयी दीवार को अपनी लेखनी से गिरा रहे थे।

Leave a comment